Emblemas Olimpicos

La palabra emblema hace referencia al símbolo o la insignia que se constituye como una representación de otra cosa, generalmente inmaterial, que va acompañada de símbolos y signos que lo caracterizan, y que, en muchos casos, representan un contenido moral.En el deporte, no hay entidad que no los tenga. Y los aros olímpicos son un ejemplo perfecto.En la antigüedad, un emblema era una imagen o una figura sin un significado claro pero que, en su parte inferior, presentaba un lema o una expresión que permitía descifrar y comprender su sentido.

Del libro CONMOCIONES EN EL OLIMPO, de A. Moro: Ante la arbitrariedad de los signos lingüísticos, Roland Barthes alude a la existencia de un “contrato significante” que permite que todos tendamos a extraer de ellos los mismos significados. Por su parte, Saussure, al definir la semiótica como la ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de la vida social, nos habla del modo en que eventos, palabras, comportamientos y objetos son portadores de sentido para los miembros de una comunidad. Y el argentino Schwarstein se refiere a los eventos (lo son Los Juegos Olímpicos) como “una particular conformación que aúna espacio, tiempo, recursos, personajes y objetivo; una multiplicidad de signos, todos ellos concurrentes en el sentido de resaltar la trascendencia”.

Antropología social

EL ORIGEN Y SIGNIFICADO DE LOS SÍMBOLOS OLÍMPICOS

Por Alberto E. Moro (*)

Ante la inminencia de una nueva edición de Los Juegos Olímpicos de la Era Moderna, esta vez en Londres, ciudad que los hospeda por tercera vez (1908-1948-2012), no estará de más –para información de los lectores- abrir algunas puertas a la comprensión del origen y el significado de los símbolos olímpicos. Entre ellos, el fuego sagrado y la antorcha, el lema olímpico, los aros olímpicos, la bandera olímpica, y el himno olímpico. Nos basaremos para ello en la opinión de calificados especialistas en ciencias sociales y a las opiniones del propio refundador de estos Juegos, el Barón Pierre de Coubertin.

Ante la arbitrariedad de los signos lingüísticos, Roland Barthes alude a la existencia de un “contrato significante” que permite que todos tendamos a extraer de ellos los mismos significados. Por su parte, Saussure, al definir la semiótica como la ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de la vida social, nos habla del modo en que eventos, palabras, comportamientos y objetos son portadores de sentido para los miembros de una comunidad. Y el argentino Schwarstein se refiere a los eventos (lo son Los Juegos Olímpicos) como “una particular conformación que aúna espacio, tiempo, recursos, personajes y objetivo; una multiplicidad de signos, todos ellos concurrentes en el sentido de resaltar la trascendencia”.

Lo que antecede se relaciona estrechamente, a mi entender, al conjunto de símbolos, ceremonias y rituales que conforman la simbología olímpica. El último autor mencionado destaca, en otro párrafo, el valor de la “comunicación simbólica relativa a la institución y al refuerzo del orden simbólico que la organización sustenta. Por allí se vehiculizan los valores que se sostienen, la prioridad relativa que se les asigna. Hace a la cultura, aquel conjunto de creencias compartidas que permiten dar a la experiencia un sentido coherente”.

Este proceso de significación simbólica, que opera al nivel del inconsciente, hace a la extraordinaria efectividad de los rituales simbólicos para el análisis del olimpismo. Para Bourdieu, la eficiencia simbólica depende del grado en que la visión propuesta está fundada en la realidad, en las afinidades objetivas de las personas que se trata de agrupar; es un poder de revelar o consagrar lo que ya existe.

Según Lévi-Strauss, los símbolos no solo tienen sentido en función de lo que representan, sino a partir de los pares simbólicos u organización de los opuestos binarios, tal como funciona la mente humana. Por lo que podríamos aventurar que el fuego, que desde siempre ha iluminado la conciencia y la vida de los hombres, representa la luz, el calor, la seguridad y el alimento, tanto en la caverna como en nuestro tiempo; por oposición a la oscuridad, el frío, la incertidumbre, el hambre y, en definitiva, el oscurantismo. Y el emblema de los anillos olímpicos entrelazados representa la paz y la unión de los cinco continentes, por oposición a las guerras y la destrucción.

Hacemos la salvedad de que en el caso del olimpismo, y no obstante su similitud con los rituales religiosos se trata de una liturgia sin deidades receptoras, o quizás, como tan bien define el historiador olímpico español Conrado Durantez, “el honrado destinatario anónimo de tan complejo ritual sea en definitiva el hombre mismo, a cuya perfección y equilibrio es dedicado el simbólico ropaje festivo de los Juegos y su base de confrontación deportiva.”

El símbolo más antiguo de la organización que nos ocupa es el fuego que Prometeo entregó a la humanidad, que con el aditamento de “sagrado”, remite a los balbuceantes intentos que el hombre ha realizado para controlar a la naturaleza en las más arcaicas etapas del despertar de su inteligencia. Momento en los cuales, el fuego era sin duda, como ya hemos dicho, sinónimo de luz, seguridad, confort, abrigo y alimento, razones por las cuales no debía apagarse nunca, y su conservación alcanzaría la categoría de un ritual impostergable.

Mucho más tarde en los peregrinajes al Altis sagrado de Olimpia, los devotos de Zeus incineraban en una gran pira sus modestas ofrendas como homenaje al Dios. Encender tal fuego se convirtió al parecer en un ansiado honor, por lo que según relatan algunos historiadores del tema, se realizaba una carrera entre los aspirantes, y el primero en llegar oficiaba sacerdotalmente como iniciador del fuego sagrado. Esta competencia habría sido el primum movens: la aparición del esfuerzo atlético en la génesis de los juegos deportivos.

En los tiempos modernos, es recién en 1936, en ocasión de los Juegos de Berlín, cuando por primera vez se enciende “el fuego sagrado” en Olimpia, el que sería posteriormente trasladado por carreras de postas atravesando el continente, hasta el gigantesco pebetero del estadio, como desde entonces se hace tradicionalmente hacia cualquier parte del mundo donde los juegos tengan lugar. Como antecedente remoto, se sabe de una carrera de antorchas con relevos que realizaban los antiguos griegos, denominada lampadedromía. El Prof. Carl Diem, a quien conocimos en Argentina, profundo conocedor de la gesta helénica, fue también quien inspirándose en esta competencia de la pretérita sociedad agonal, promovió la inclusión del fuego y la antorcha en el ritual olímpico moderno.

Según nos relata el propio Coubertin en sus Memorias Olímpicas, en la celebración del XX aniversario de la fundación del Comité Olímpico Internacional, realizada en un Congreso en la parisina Sorbona el año 1914, “por primera vez aparece la bandera olímpica en público, de la cual se había fabricado una gran cantidad y que tuvo mucho éxito. Toda blanca con los cinco anillos enlazados: azul, amarillo, negro, verde, rojo, simbolizaba las cinco partes del mundo unidas por el olimpismo y reproduciendo los colores de todas las naciones”. Pero, a causa de la guerra, no sería sino en 1920, durante los Juegos de Amberes cuando la bandera ondearía por primera vez en un estadio olímpico.

Hoy se exige que toda bandera con estas características: blanca, sin orla y con los aros olímpicos entrelazados en su interior, guarde la forma, color y proporciones de la presentada en público en el Congreso de 1914. La efectividad de este símbolo compuesto por círculos, símbolo por excelencia de los Juegos Olímpicos, quizás se explique recordando que desde Platón el círculo es un símbolo de la psique. Mucho después, Jung se refiere al rumor visionario de los platillos volantes no identificados de forma circular, como proyecciones de un contenido psíquico trascendente que en todo tiempo se simbolizó con el círculo.

La Carta Olímpica, no sin antes especificar en sus artículos 11 y 17 que en forma irrestricta todos los derechos y beneficios sobre estos elementos son propiedad exclusiva del COI, los menciona en el siguiente orden: el símbolo olímpico (los anillos), la bandera olímpica, el lema olímpico, el emblema olímpico, y el himno olímpico.

El Lema olímpico es la muy conocida conjunción de tres palabras latinas: CITIUS, ALTIUS, FORTIUS, que fueron un aporte al movimiento del reconocido amigo y colaborador de Coubertin, el sacerdote dominico Didon, a quien describe como autor de unas “arengas inflamadas de las cuales solo él tenía el secreto”. Sobre este lema cuya traducción es “cada vez más rápido, cada vez más alto, cada vez más fuerte”, podemos decir que muchas veces fue cuestionado por los educadores que no consideraban apropiado el “campeonismo” o la búsqueda de la superación máxima como meta final, siendo partidarios por el contrario del deporte “higiénico”, como actividad desapasionada, recreativa, y buena para la salud. Hoy sabemos que las dos posturas son válidas y sujetas a la libre elección personal. Pero en aquellos tiempos, y en tren de defender las propias ideas, Pierre de Coubertin lo hizo en estos términos: “La idea de suprimir el exceso es una utopía de los “no deportistas”. Para que cien se dediquen a la cultura física, es necesario que cincuenta hagan deporte, es necesario que veinte se especialicen. Para que veinte se especialicen, es necesario que cinco se muestren capaces de proezas asombrosas. Es así como el récord se ubica en la cúspide del edificio deportivo. No esperéis abatirlo sin destruir todo. Resignaos por lo tanto, todos vosotros, adeptos de la utopía contra natura de la moderación, a vernos continuar poniendo en práctica la divisa “Citius, Altius, Fortius”.

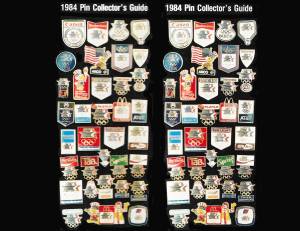

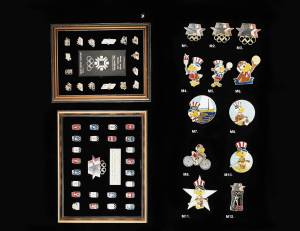

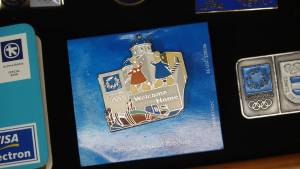

Según define la Carta Olímpica, “un emblema olímpico es un diseño integrado que asocia los anillos con otro elemento distintivo”, el cual deberá ser aprobado por la Comisión Ejecutiva del COI, aprobación que deberá ser previa a todo uso del mismo. Están incluidos en esta definición los denominados “logotipos” o simplemente “logos” que se utilizan como distintivos en diversas ocasiones, eventos o ceremonias, así como los que se crean para los Juegos, y todos los membretes, “pins”, ilustraciones de productos, indumentarias o publicaciones que los contengan o los lleven impresos. Se trata de símbolos pasajeros, de fuerte significación en su momento, pero efímeros en su vigencia temporal. Los simpáticos animalitos antropomórficos que bajo diversas formas y materializaciones devienen en mascotas de los Juegos, entran en esta categoría.

Inmediatamente después de la inauguración por parte del Rey de Grecia de los primeros Juegos Olímpicos en Atenas el 6 de abril de 1896, resonaban en el Estadio Panatenaico los acordes del Himno Olímpico, creado para la ocasión por el compositor griego Spiros Samaras, perteneciendo la letra al poeta Kostis Palamas, de la misma nacionalidad. En la portada de la partitura que hoy se difunde en reproducciones gráficas dice que ha sido adoptado como tal en 1957. Según la versión oficial del COI contenida en la Carta Olímpica, fue aprobado en la sesión 55, en Tokio, en 1958. La primera estrofa, en traducción libre del griego al francés de M. Merlier, encontramos la siguiente invocación, muy sugestiva por cierto:

“Espíritu antiguo y eterno, creador augusto de la belleza, de la grandeza y de la verdad, desciende aquí, aparece, brilla como el relámpago

en la gloria de la Tierra y de tu cielo.”

--o0o---

(*) Magister en Antropología. Fundador y Director del Museo del Deporte “Pierre de

Coubertin” de la ciudad de La Falda.

Emblemas Olimpicos

Antropología social

EL ORIGEN Y SIGNIFICADO DE LOS SÍMBOLOS OLÍMPICOS

Por Alberto E. Moro (*)

Ante la inminencia de una nueva edición de Los Juegos Olímpicos de la Era Moderna, esta vez en Londres, ciudad que los hospeda por tercera vez (1908-1948-2012), no estará de más –para información de los lectores- abrir algunas puertas a la comprensión del origen y el significado de los símbolos olímpicos. Entre ellos, el fuego sagrado y la antorcha, el lema olímpico, los aros olímpicos, la bandera olímpica, y el himno olímpico. Nos basaremos para ello en la opinión de calificados especialistas en ciencias sociales y a las opiniones del propio refundador de estos Juegos, el Barón Pierre de Coubertin.

Ante la arbitrariedad de los signos lingüísticos, Roland Barthes alude a la existencia de un “contrato significante” que permite que todos tendamos a extraer de ellos los mismos significados. Por su parte, Saussure, al definir la semiótica como la ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de la vida social, nos habla del modo en que eventos, palabras, comportamientos y objetos son portadores de sentido para los miembros de una comunidad. Y el argentino Schwarstein se refiere a los eventos (lo son Los Juegos Olímpicos) como “una particular conformación que aúna espacio, tiempo, recursos, personajes y objetivo; una multiplicidad de signos, todos ellos concurrentes en el sentido de resaltar la trascendencia”.

Lo que antecede se relaciona estrechamente, a mi entender, al conjunto de símbolos, ceremonias y rituales que conforman la simbología olímpica. El último autor mencionado destaca, en otro párrafo, el valor de la “comunicación simbólica relativa a la institución y al refuerzo del orden simbólico que la organización sustenta. Por allí se vehiculizan los valores que se sostienen, la prioridad relativa que se les asigna. Hace a la cultura, aquel conjunto de creencias compartidas que permiten dar a la experiencia un sentido coherente”.

Este proceso de significación simbólica, que opera al nivel del inconsciente, hace a la extraordinaria efectividad de los rituales simbólicos para el análisis del olimpismo. Para Bourdieu, la eficiencia simbólica depende del grado en que la visión propuesta está fundada en la realidad, en las afinidades objetivas de las personas que se trata de agrupar; es un poder de revelar o consagrar lo que ya existe.

Según Lévi-Strauss, los símbolos no solo tienen sentido en función de lo que representan, sino a partir de los pares simbólicos u organización de los opuestos binarios, tal como funciona la mente humana. Por lo que podríamos aventurar que el fuego, que desde siempre ha iluminado la conciencia y la vida de los hombres, representa la luz, el calor, la seguridad y el alimento, tanto en la caverna como en nuestro tiempo; por oposición a la oscuridad, el frío, la incertidumbre, el hambre y, en definitiva, el oscurantismo. Y el emblema de los anillos olímpicos entrelazados representa la paz y la unión de los cinco continentes, por oposición a las guerras y la destrucción.

Hacemos la salvedad de que en el caso del olimpismo, y no obstante su similitud con los rituales religiosos se trata de una liturgia sin deidades receptoras, o quizás, como tan bien define el historiador olímpico español Conrado Durantez, “el honrado destinatario anónimo de tan complejo ritual sea en definitiva el hombre mismo, a cuya perfección y equilibrio es dedicado el simbólico ropaje festivo de los Juegos y su base de confrontación deportiva.”

El símbolo más antiguo de la organización que nos ocupa es el fuego que Prometeo entregó a la humanidad, que con el aditamento de “sagrado”, remite a los balbuceantes intentos que el hombre ha realizado para controlar a la naturaleza en las más arcaicas etapas del despertar de su inteligencia. Momento en los cuales, el fuego era sin duda, como ya hemos dicho, sinónimo de luz, seguridad, confort, abrigo y alimento, razones por las cuales no debía apagarse nunca, y su conservación alcanzaría la categoría de un ritual impostergable.

Mucho más tarde en los peregrinajes al Altis sagrado de Olimpia, los devotos de Zeus incineraban en una gran pira sus modestas ofrendas como homenaje al Dios. Encender tal fuego se convirtió al parecer en un ansiado honor, por lo que según relatan algunos historiadores del tema, se realizaba una carrera entre los aspirantes, y el primero en llegar oficiaba sacerdotalmente como iniciador del fuego sagrado. Esta competencia habría sido el primum movens: la aparición del esfuerzo atlético en la génesis de los juegos deportivos.

En los tiempos modernos, es recién en 1936, en ocasión de los Juegos de Berlín, cuando por primera vez se enciende “el fuego sagrado” en Olimpia, el que sería posteriormente trasladado por carreras de postas atravesando el continente, hasta el gigantesco pebetero del estadio, como desde entonces se hace tradicionalmente hacia cualquier parte del mundo donde los juegos tengan lugar. Como antecedente remoto, se sabe de una carrera de antorchas con relevos que realizaban los antiguos griegos, denominada lampadedromía. El Prof. Carl Diem, a quien conocimos en Argentina, profundo conocedor de la gesta helénica, fue también quien inspirándose en esta competencia de la pretérita sociedad agonal, promovió la inclusión del fuego y la antorcha en el ritual olímpico moderno.

Según nos relata el propio Coubertin en sus Memorias Olímpicas, en la celebración del XX aniversario de la fundación del Comité Olímpico Internacional, realizada en un Congreso en la parisina Sorbona el año 1914, “por primera vez aparece la bandera olímpica en público, de la cual se había fabricado una gran cantidad y que tuvo mucho éxito. Toda blanca con los cinco anillos enlazados: azul, amarillo, negro, verde, rojo, simbolizaba las cinco partes del mundo unidas por el olimpismo y reproduciendo los colores de todas las naciones”. Pero, a causa de la guerra, no sería sino en 1920, durante los Juegos de Amberes cuando la bandera ondearía por primera vez en un estadio olímpico.

Hoy se exige que toda bandera con estas características: blanca, sin orla y con los aros olímpicos entrelazados en su interior, guarde la forma, color y proporciones de la presentada en público en el Congreso de 1914. La efectividad de este símbolo compuesto por círculos, símbolo por excelencia de los Juegos Olímpicos, quizás se explique recordando que desde Platón el círculo es un símbolo de la psique. Mucho después, Jung se refiere al rumor visionario de los platillos volantes no identificados de forma circular, como proyecciones de un contenido psíquico trascendente que en todo tiempo se simbolizó con el círculo.

La Carta Olímpica, no sin antes especificar en sus artículos 11 y 17 que en forma irrestricta todos los derechos y beneficios sobre estos elementos son propiedad exclusiva del COI, los menciona en el siguiente orden: el símbolo olímpico (los anillos), la bandera olímpica, el lema olímpico, el emblema olímpico, y el himno olímpico.

El Lema olímpico es la muy conocida conjunción de tres palabras latinas: CITIUS, ALTIUS, FORTIUS, que fueron un aporte al movimiento del reconocido amigo y colaborador de Coubertin, el sacerdote dominico Didon, a quien describe como autor de unas “arengas inflamadas de las cuales solo él tenía el secreto”. Sobre este lema cuya traducción es “cada vez más rápido, cada vez más alto, cada vez más fuerte”, podemos decir que muchas veces fue cuestionado por los educadores que no consideraban apropiado el “campeonismo” o la búsqueda de la superación máxima como meta final, siendo partidarios por el contrario del deporte “higiénico”, como actividad desapasionada, recreativa, y buena para la salud. Hoy sabemos que las dos posturas son válidas y sujetas a la libre elección personal. Pero en aquellos tiempos, y en tren de defender las propias ideas, Pierre de Coubertin lo hizo en estos términos: “La idea de suprimir el exceso es una utopía de los “no deportistas”. Para que cien se dediquen a la cultura física, es necesario que cincuenta hagan deporte, es necesario que veinte se especialicen. Para que veinte se especialicen, es necesario que cinco se muestren capaces de proezas asombrosas. Es así como el récord se ubica en la cúspide del edificio deportivo. No esperéis abatirlo sin destruir todo. Resignaos por lo tanto, todos vosotros, adeptos de la utopía contra natura de la moderación, a vernos continuar poniendo en práctica la divisa “Citius, Altius, Fortius”.

Según define la Carta Olímpica, “un emblema olímpico es un diseño integrado que asocia los anillos con otro elemento distintivo”, el cual deberá ser aprobado por la Comisión Ejecutiva del COI, aprobación que deberá ser previa a todo uso del mismo. Están incluidos en esta definición los denominados “logotipos” o simplemente “logos” que se utilizan como distintivos en diversas ocasiones, eventos o ceremonias, así como los que se crean para los Juegos, y todos los membretes, “pins”, ilustraciones de productos, indumentarias o publicaciones que los contengan o los lleven impresos. Se trata de símbolos pasajeros, de fuerte significación en su momento, pero efímeros en su vigencia temporal. Los simpáticos animalitos antropomórficos que bajo diversas formas y materializaciones devienen en mascotas de los Juegos, entran en esta categoría.

Inmediatamente después de la inauguración por parte del Rey de Grecia de los primeros Juegos Olímpicos en Atenas el 6 de abril de 1896, resonaban en el Estadio Panatenaico los acordes del Himno Olímpico, creado para la ocasión por el compositor griego Spiros Samaras, perteneciendo la letra al poeta Kostis Palamas, de la misma nacionalidad. En la portada de la partitura que hoy se difunde en reproducciones gráficas dice que ha sido adoptado como tal en 1957. Según la versión oficial del COI contenida en la Carta Olímpica, fue aprobado en la sesión 55, en Tokio, en 1958. La primera estrofa, en traducción libre del griego al francés de M. Merlier, encontramos la siguiente invocación, muy sugestiva por cierto:

“Espíritu antiguo y eterno, creador augusto de la belleza, de la grandeza y de la verdad, desciende aquí, aparece, brilla como el relámpago

en la gloria de la Tierra y de tu cielo.”

--o0o---

(*) Magister en Antropología. Fundador y Director del Museo del Deporte “Pierre de

Coubertin” de la ciudad de La Falda.